Todos los padres queremos que nuestros hijos tengan éxito en la vida. Todos queremos que sean inteligentes y que destaquen positivamente entre la multitud. De hecho, la inmensa mayoría de los padres piensan que su hijo es superior a la media de su clase, algo difícil de sostener. Por otro lado, nos gustan las soluciones rápidas, cómodas y sencillas: si tenemos sobrepeso preferimos un aparato que nos dé pequeñas descargas mientras vemos la televisión o una pastilla milagrosa que queme las grasas como si fuera un soplete en vez de los métodos demostrados como comer menos y hacer más ejercicio.  En vez de dedicar horas a estudiar gramática y vocabulario para aprender un nuevo idioma, nos seduce más la perspectiva de que nos pongan una grabación debajo de la almohada y aprendamos mientras dormimos. El que estos sistemas «mágicos» no funcionen es un problema menor, siempre hay suficiente gente que extrapola un resultado científico fuera de contexto, que diseña un aparato o una técnica de aspecto moderno y sofisticado y que lo vende como churros aprovechando nuestra credulidad, lo fácil que nos tragamos aquello que nos interesa creer. En eso se basan todas las medicinas alternativas del mundo, en que a pesar de no haber ninguna evidencia demostrada, consigamos la solución a nuestros problemas pagando algo —un remedio homeopático, unas velas, una máquina con lucecitas— por unos cuantos euros. Uno de estos trampolines mágicos, a la inteligencia en este caso, es el Efecto Mozart.

En vez de dedicar horas a estudiar gramática y vocabulario para aprender un nuevo idioma, nos seduce más la perspectiva de que nos pongan una grabación debajo de la almohada y aprendamos mientras dormimos. El que estos sistemas «mágicos» no funcionen es un problema menor, siempre hay suficiente gente que extrapola un resultado científico fuera de contexto, que diseña un aparato o una técnica de aspecto moderno y sofisticado y que lo vende como churros aprovechando nuestra credulidad, lo fácil que nos tragamos aquello que nos interesa creer. En eso se basan todas las medicinas alternativas del mundo, en que a pesar de no haber ninguna evidencia demostrada, consigamos la solución a nuestros problemas pagando algo —un remedio homeopático, unas velas, una máquina con lucecitas— por unos cuantos euros. Uno de estos trampolines mágicos, a la inteligencia en este caso, es el Efecto Mozart.

El primero que habló de la música de Mozart y sus efectos cerebrales fue Alfred A. Tomatis. Este otorrinolaringólogo merece su propio artículo por las tonterías que dijo pero entre ellas estaba que la música, y en concreto Mozart, era capaz de curar distintas disfunciones cerebrales. Que algunos de sus vendedores-seguidores digan que ese cacharro cura cosas incurables como el autismo es, en mi opinión, de juzgado de guardia.

El Efecto Mozart tuvo un segundo paso importante con la publicación en 1993, en Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, de un artículo de tres investigadores de la Universidad de California, Irvine. Los tres científicos, Rauscher, Shaw y Ky publicaron que los estudiantes universitarios después de oír durante 10 minutos una sonata de Mozart (K448 para dos pianos) hacían mejor un test de razonamiento espacial —una prueba que requería doblar y cortar papeles— que otros grupos de estudiantes que habían escuchado una cinta con instrucciones para relajarse o silencio. Que se hiciera en estudiantes universitarios y no en niños o en bebés, no se menciona; que el artículo no afirme nada sobre aumento del cociente de inteligencia, tampoco importa; que fuera un test de razonamiento espacial y lo vendan como un incremento general de inteligencia, qué más da; que otros autores usando otros test no hayan sido capaces de replicar el experimento, problema de ellos y, sobre todo, que la supuesta mejora hubiese desaparecido a los quince minutos, lo ocultan cuidadosamente. Cientos de listos vieron las puertas de sus negocios abiertas y cientos de miles de padres entraron por esas puertas a regalar su dinero. Esos cientos de miles de familias se subieron al carro del efecto Mozart y en vez de leer cuentos a sus hijos, en vez de hablar con ellos y responder a sus preguntas, en vez de llevarlos a museos y al cine para cultivar su inteligencia, en vez de animarles a jugar y desarrollar su creatividad, es mucho más fácil comprar un CD donde aparece un padre y un niño en la carátula, los dos sonriendo. No es ninguna broma: en la década siguiente se vendieron ¡dos millones! de uno de estos CD con música de Mozart para niños. Para que luego presuma de vender discos el maestro Sabina.

Si Nature parecía una revista seria, el New York Times siguió su estela y un artículo del músico Ale Ross proclamaba que «los científicos han determinado que escuchar a Mozart te hace más inteligente», cosa que ningún científico había dicho. Ross usó esta falsa conclusión suya para decir que Mozart había destronado a Beethoven como el mejor compositor del mundo, otra gilipollez, si me permiten el exabrupto. En 2000, otro artículo publicado en el South China Morning Post, indicaba que «según estudios realizados en Occidente, escuchar música de Mozart mientras está en el útero, hace que el bebé nazca más inteligente que sus compañeros de generación». Otro artículo publicado en el Milwaukee Journal Sentinel escribía sobre «numerosos estudios sobre el Efecto Mozart y cómo ayuda a los estudiantes de la escuela primaria, a los del instituto e incluso a los niños de guardería a mejorar su rendimiento mental». El que no se hubiese hecho ningún estudio en estos grupos de edad —ni bebés, ni niños de guardería, ni estudiantes de primaria ni de secundaria— no importaba, la bola seguía creciendo y seguían vendiendo CD con bebés sonrientes. Y así vamos, seguimos queriendo hacer superbebés, queremos tener hijos muy listos sin que tengamos que dedicarles un minuto: la industria Baby Einstein mueve más de 100 millones de euros al año.

En 1997, Don Campbell escribió un libro titulado El Efecto Mozart: pinchando el poder de la música para sanar el cuerpo, fortalecer la mente y desbloquear el espíritu creativo. Por si él título no basta para hacer temblar, este músico decía que escuchar a Mozart, en particular los conciertos de piano, podía incrementar temporalmente el cociente de inteligencia y producir muchos otros beneficios en la función mental. También aportaba «unas historias dramáticas de cómo se usa la música para afrontar todo, de la  ansiedad al cáncer, la hipertensión, el dolor cónico, la dislexia e incluso la enfermedad mental». Campbell escribió que Mozart mejoraba el «descanso profundo y el rejuvenecimiento», la «inteligencia y aprendizaje» y la «creatividad y la imaginación» y también reducía el estrés, la depresión y la ansiedad. ¿Quién se puede resistir a una panacea de ese tipo? Un ejemplo de los que no se resistieron fue el entrenador de los New York Jets, un equipo de fútbol americano, que ordenó que los altavoces del estadio emitieran música de Mozart durante los entrenamientos, algo que quizá sugiere que pensaba que sus deportistas no andaban muy finos de inteligencia o de creatividad. A estas alturas usted ya se habrá dado cuenta de que esto era un despropósito cómico pero da igual, Campbell se hizo millonario vendiendo libros y discos y cuando numerosos estudios intentaron ver estos efectos y no encontraron nada, no pasó nada, a Campbell y a los demás artistas mozartianos nadie les pidió que devolvieran el dinero. Desgraciadamente, suele ser así.

ansiedad al cáncer, la hipertensión, el dolor cónico, la dislexia e incluso la enfermedad mental». Campbell escribió que Mozart mejoraba el «descanso profundo y el rejuvenecimiento», la «inteligencia y aprendizaje» y la «creatividad y la imaginación» y también reducía el estrés, la depresión y la ansiedad. ¿Quién se puede resistir a una panacea de ese tipo? Un ejemplo de los que no se resistieron fue el entrenador de los New York Jets, un equipo de fútbol americano, que ordenó que los altavoces del estadio emitieran música de Mozart durante los entrenamientos, algo que quizá sugiere que pensaba que sus deportistas no andaban muy finos de inteligencia o de creatividad. A estas alturas usted ya se habrá dado cuenta de que esto era un despropósito cómico pero da igual, Campbell se hizo millonario vendiendo libros y discos y cuando numerosos estudios intentaron ver estos efectos y no encontraron nada, no pasó nada, a Campbell y a los demás artistas mozartianos nadie les pidió que devolvieran el dinero. Desgraciadamente, suele ser así.

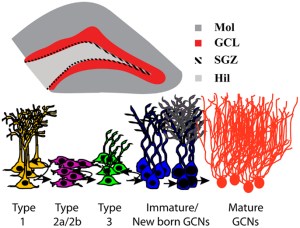

El Efecto Mozart se siguió estudiando con resultados contradictorios incluso en animales de experimentación. El mismo Rauscher, junto con otros investigadores, realizó experimentos en ratas que fueron expuestas tanto en el desarrollo prenatal como en los primeros dos meses postnatales a la sonata K448 de Mozart, a la música del compositor minimalista Philip Glass, a ruido blanco y a silencio y luego los cuatro grupos tuvieron que moverse en un laberinto. Según los investigadores el grupo de Mozart lo hizo más rápido y con menos errores. Otro equipo académico estudió los efectos de la música de Mozart —la misma K448, por cierto— sobre la neurogénesis del hipocampo, la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto.  En comparación con el ruido normal del animalario, las ratas que oyeron a Mozart generaron más neuronas pero eso también sucedía cuando se les exponía a las llamadas de las crías y al silencio, pero no con ruido blanco.

En comparación con el ruido normal del animalario, las ratas que oyeron a Mozart generaron más neuronas pero eso también sucedía cuando se les exponía a las llamadas de las crías y al silencio, pero no con ruido blanco.

Incluso en el país con más premios Nobel del mundo en ciencia pasan estas cosas. Zell Miller, gobernador de Georgia, incluyó un apartado presupuestario (105.000 dólares) para regalar a todos los niños nacidos en el estado un CD de música clásica. Miller les puso a los legisladores en un magnetófono el Himno a la Alegría de Beethoven y les preguntó. «Ahora, ¿no os sentís más inteligentes ya?». Parece que Miller creía que a él sí le había pasado. El gobernador de Tennessee Don Sundquist no quiso ser menos que su colega y sacó adelante un proyecto similar. La memez no afectaba solo a los políticos del ejecutivo, también a los del legislativo: el parlamento estatal de Florida aprobó una ley consignando financiación pública para que todas las guarderías pusieran música clásica a los niños. Científicamente era una estupidez, políticamente era un acierto: los padres pensarían que los políticos ayudaban a que sus hijos fueran más inteligentes, las familias creerían erróneamente que no les costaba a ellos dinero, el riesgo era cero —a nadie le pasa nada malo por escuchar música clásica— y el gasto, una minucia para el presupuesto de un estado. Cuando diferentes investigaciones encontraron que el Efecto Mozart no generaba ningún efecto sobre la inteligencia, estos políticos no quisieron perder el juguete.  El mismo gobernador Zell Miller animó a los defensores de esta teoría a «no ser confundidos ni a desanimarse por culpa de unos académicos que criticaban a otros académicos». Evidentemente, este señor no sabe que así es como avanza la ciencia: debatiendo, comprobando y rechazando o ratificando resultados previos.

El mismo gobernador Zell Miller animó a los defensores de esta teoría a «no ser confundidos ni a desanimarse por culpa de unos académicos que criticaban a otros académicos». Evidentemente, este señor no sabe que así es como avanza la ciencia: debatiendo, comprobando y rechazando o ratificando resultados previos.

Estudios posteriores han explicado un poco más lo que puede ser y no ser el Efecto Mozart. Mucha de la música de Mozart tiene un componente positivo, transmite alegría, ánimo. Thompson et al. (2001) pusieron a unos voluntarios una de estas piezas que podríamos llamar «euforizantes», una sonata mozartiana frente a otra que según ellos era triste y lenta, el adagio de Albinoni, que a mí me parece preciosa y relajante. La conclusión del estudio fue que los dos tipos de música producían efectos diferentes en el ánimo, el estado de alerta, y la alegría de los participantes por lo que concluyeron que «estos resultados proporcionan una evidencia convincente de que el efecto Mozart es un artefacto del estado de alerta y el estado de ánimo». Otro estudio demostró que los efectos publicados en Nature se conseguían igualmente si en vez de poner un trozo de una composición de Mozart se leía un trozo de un texto de terror de Stephen King o se tomaba una limonada. ¿Qué quieren que les diga? Prefiero a Mozart o la limonada pero una fotocopia de una novela de terror es mucho más barata que un CD de música clásica y más sencilla de hacer que una limonada. Recuerde, la ciencia es cultura.

¿Y cómo conseguir que nuestro bebé sea más inteligente? La Academia Americana de Pediatría lo deja muy claro: hablarle, pasear con él, cantar a su lado, tocarle, abrazarle, imitarle y leerle cuentos. Apenas cuesta dinero, es divertido y gratificante y recuerde: a Wolfgang Amadeus nadie le puso un CD.

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!