De niños no tenemos ningún problema en hacer toda clase de preguntas. Lo malo es que muchas quedan sin contestar y otras tantas se nos ocurren ya de mayores, cuando nos da algo de vergüenza pronunciarlas en voz alta. A mi edad, ¿no debería saber ya por qué el cielo es azul? ¿No es normal que un huevo tenga forma de huevo, al ser un huevo? Por culpa de esta vergüenza nos estamos perdiendo las respuestas -que no son, ni mucho menos, tan obvias como puede parecer- y las ganas de formular más preguntas. Aquí van algunas de ellas, con enlaces que amplían la información.

1. ¿Por qué a veces vemos la Luna cuando es de día?

La Luna sólo se encuentra en posición totalmente opuesta al Sol durante la luna llena: en el momento máximo de esta fase, resulta imposible ver la estrella y el satélite a la vez en el cielo.

Durante el resto del mes, en teoría se podría ver la Luna de día, ya que es lo suficientemente brillante como para verse en el cielo azul. De hecho y con un telescopio apuntando al lugar correcto, también podríamos ver Mercurio, Venus y Jupiter, además de las estrellas más brillantes, según explica Space.

Al entrar en fase menguante, la Luna irá apreciendo por el horizonte cada vez más tarde y por eso vemos la Luna de madrugada y por la mañana, como detallan en RTVE. Al llegar a la luna nueva, el satélite se alinea con el Sol y no la podemos ver desde la Tierra al estar ensombrecida por su resplandor. En cuarto creciente, veremos la Luna al atardecer.

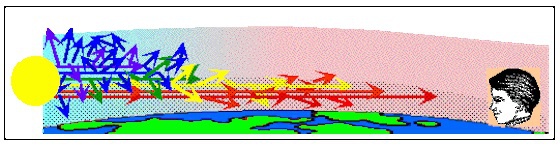

2. ¿Por qué el cielo es azul?

El color del cielo se debe a la dispersión de Rayleigh, tal y como se puede leer en Why Don’t Penguins’ Feet Freeze? («¿Por qué no se congelan las patas de los pingüinos?»), de Mick O’Hare. La luz que llega del sol entra en la atmósfera y se dispersa en todas las direcciones. La luz azul tiene una longitud de onda más corta, por lo que se dispersa más que las luces rojas y amarillas, dándonos la impresión de que ocupa todo el cielo.

Este proceso también explica que veamos el cielo rojo al anochecer y el amanecer. Como el Sol está bajo en el horizonte, la luz ha de atravesar un tramo mayor de la atmósfera para llegar a nosotros, por lo que la luz azul se pierde antes y nos llega la roja.

3. ¿Por qué el cielo es negro de noche?

Aunque parece una pregunta bastante obvia, no lo es tanto si tenemos presente la paradoja de Olbers, formulada por el físico alemán Heinrich Wilhelm Olbers en 1823: en un universo estático e infinito, el cielo nocturno debería ser totalmente brillante sin regiones oscuras o desprovistas de luz, ya que habría una estrella en cada dirección en la que miráramos.

Scientific American explica la solución a esta paradoja: aun dando por hecho que el universo tenga un tamaño infinito, sabemos que no tiene una edad infinita, por lo que aún no nos ha llegado la luz de las galaxias más distantes. “Nunca podemos ver la luz de estrellas y galaxias de todas las distancias a la vez: o la luz de los objetos más distantes no nos ha alcanzado o, si lo ha hecho, ha tenido que pasar tanto tiempo que los objetos cercanos se habrán agotado y apagado”.

4. ¿Por qué las nubes oscurecen antes de empezar a llover?

Las nubes pasan de ser blancas y esponjosas a grises casi negras porque absorben más luz. En Why Don’t Penguins’ Feet Freeze? («¿Por qué no se congelan las patas de los pingüinos?») se explica que cuando las nubes aparecen blancas es porque la luz blanca se dispersa gracias a las pequeñas partículas de hielo y agua que las componen. Antes de llover, estas partículas son mayores, por lo que absorben más luz y reflejan menos, apareciendo de un color más oscuro.

5. Cada generación es más alta, pero ¿hay algún límite? ¿Acabaremos siendo monstruos de seis metros de alto? Por favor, que la respuesta a esta pregunta sea: «Sí».

Hemos crecido unos 10 centímetros en los últimos 100 años, más o menos y según recoge Martin Gent en 70 preguntas sobre el mundo que nos rodea y sus asombrosas respuestas, gracias sobre todo a “una alimentación más sana y una mejor asistencia médica”.

Pero este crecimiento está próximo a acabarse, según recoge este libro: “Los genes fijan a cada persona un límite máximo de aumento de estatura. En condiciones de vida óptimas este margen genético se puede utilizar entero, pero no superar”. El cuerpo humano tiene sus límites, como explican en BBC Future: una altura excesiva puede provocar problemas cardiovasculares y en las articulaciones.

6. ¿Se puede sudar dentro del agua?

Cuando hacemos ejercicio físico, la temperatura del cuerpo comienza a subir y las glándulas sudoríparas se activan, como explican en Muy Interesante. Eso sí, si el agua está fría, sudaremos menos.

7. ¿Por qué no te puedes hacer cosquillas a ti mismo?

Cuando movemos nuestras extremidades, “el cerebelo produce predicciones precisas de los movimientos de nuestro cuerpo”, por lo que somos incapaces de sorprendernos a nosotros mismos y de hacernos cosquillas: sabemos dónde y cómo nos vamos a tocar, como explican en BBC.

8. ¿A dónde van todas las moscas en invierno?

Las moscas son una de las muchas cosas molestas que llega con el verano, incluyendo el calor, la playa, los pantalones cortos y que a las diez de la noche aún sea de día. Según cuenta BBC, las moscas no lo pasan bien con el frío, pero (evidentemente) tampoco llegan a morirse todas y extinguirse. Estos insectos pasan el invierno en grietas y fisuras en un estado similar a la hibernación, desperezándose en primavera para poner sus huevos. Las larvas suelen vivir en materia en estado de descomposición, que está a mayor temperatura que el ambiente, lo que les permite aguantar.

9. ¿Por qué los pájaros no se caen de las ramas cuando duermen?

De nuevo recurrimos a Why Don’t Penguins’ Feet Freeze?, donde se explica que los pájaros cuentan con un ingenioso sistema de tendones en sus patas: “El tendón flexor va desde el músculo del muslo hasta la rodilla, sigue por la pierna, rodea el tobillo y llega hasta debajo de los dedos”. Esto implica que, en descanso en una rama o en una percha, el mismo peso del pájaro hace que “doble su rodilla y el tendón quede firme, cerrando las garras”.

10. ¿Por qué los huevos tienen forma de huevo?

La forma se deriva del proceso de puesta, que deforma la cáscara antes de que calcifique, tal y como explican en Why Don’t Penguins’ Feet Freeze? Aparte de eso, los huevos son bastante más prácticos de lo que puede parecer.

Estas son algunas de las ventajas: si tuvieran esquinas o bordes, la estructura sería más débil; una esfera sería aún más resistente, pero la ventaja de un huevo es que si rueda, tenderá a hacerlo en círculo, al acabar en punta, por lo que es difícil que caiga del nido o se aleje demasiado; la forma también es más cómoda que un cilindro o una esfera a la hora de empollar; cuando hay varios huevos, se pueden guardar de forma eficiente en el nido, dejando poco aire entre ellos y conservando el calor.

11. ¿Por qué los caramelos de menta hacen que el aliento parezca frío?

Se trata de una ilusión térmica: el mentol engaña a nuestro cerebro, como explican en Mental Floss. Nuestros receptores TRPM8 responden a los estímulos del frío, como al comernos un helado o al beber un refresco. En la presencia de sustancias como el mentol y el eucaliptol, estos receptores también se estimulan, no sólo dando esta impresión sino también potenciando la sensibilidad al frío. Como añaden en Hipertextual, el mentol provoca además cierta sensación anestésica, lo que unido a la sensación de frescor, nos ayuda a respirar. Y eso que ni siquiera abre las vías respiratorias.

12. ¿Por qué usan una puntuación tan rara en el tenis?

No, en serio, ¿por qué 15 a nada y no 1 a 0? ¿De dónde vienen esos «15, 30, 40, juego»? En inglés además ni siquiera se dice «nada», sino “love”. A eso hay que añadir el deuce y la ventaja. Un lío que tiene su origen en la Francia del siglo XV, cuando posiblemente se usaban los relojes como marcadores, siendo cada punto un cuarto de hora.

El cambio de 45 a 40 se añadiría para ir sumando después puntos de diez en diez en caso de empate a tres (el deuce) y poder contar así la ventaja (50) y el juego (60) con el objetivo de que se ganara con una diferencia de al menos dos puntos. De hecho, si de ventaja se pasaba de nuevo a deuce, el reloj volvía a 40.

No es la única explicación propuesta: esta puntuación también se asocia al jeu de palme (similar, pero sin raqueta y con mano). Se jugaba en un campo que medía 90 pies en total, con 45 en cada lado. Cada vez que marcaba quien sacaba, podía adelantar 15 pies para el siguiente saque. La tercera vez sólo adelantaba 10 pies, llegando a los 40.

El hecho de que los ingleses digan «love» en lugar de «nada» es posiblemente una mala pronunciación de «l’oeuf», el huevo en francés, tal y como se recoge en este vídeo (en inglés) que también da respuesta a esta pregunta. Sí, los franceses solían decir «huevo» porque se parecía a un cero.

13. ¿Por qué las galletas se ponen blandas y el pan se pone duro?

Las galletas contienen más azúcar y sal que las barras de pan, explican en Why Don’t Penguins’ Feet Freeze?, por lo que la galleta absorbe más humedad del ambiente, humedad que su textura densa ayuda a mantener. Una barra de pan tiene menos azúcar y sal, además de una estructura más abierta, por lo que no sólo no absorbe, sino que pierde humedad. Por cierto, poner el pan en la nevera no frena este proceso.

14. ¿Por qué el pegamento no se pega al interior del tubo?

El pegamento necesita humedad para actuar. En el tubo no hay humedad, pero sí hay aire, que actúa como inhibidor: por eso el pegamento engancha muy bien dos superficies que encajan perfectamente, sin dejar aire entre ellas.

Y esto también explica por qué el pegamento se nos engancha a los dedos nada más salir del tubo, como se puede leer, de nuevo, en Why Don’t Penguins’ Feet Freeze?: “Como es cálida y húmeda, la piel es un sustrato ideal”.

15. ¿Por qué febrero tiene 28 días?

Para responder a esta pregunta, nos tenemos que remontar al calendario romano, que tenía diez meses y sólo contaba 304 días. No contaban los 61 días de pleno invierno porque al fin y al cabo no los necesitaban para trabajar en el campo, como recuerdan en Mental Floss. Estos dos meses se introdujeron en el siglo VIII a. C. con el objetivo de llegar a los 355 días al año. Para eso necesitaban que uno de esos meses tuviera 28 días y le tocó al último en llegar. Cada cierto tiempo, se ajustaba el calendario con un mes extra de 27 días llamado Mercedonius. Finalmente, Julio César introdujo el calendario egipcio de 365 días, para lo que, por cierto, el año 46 a. C. tuvo que ser de 445 días. Había algunos errorcillos que cuadrar.

Para ajustarlo aún más, se añadió un día cada cuatro años después del 24 de febrero, que era el día sexto antes de las calendas de marzo. Este día sexto se contaba dos veces, por lo que era «bis sextus», es decir, bisiesto, como relata Virgilio Ortega en Palabralogía.

16. ¿El tiempo se podría acabar?

Si el universo tiene un comienzo, ¿tendrá también un final? ¿Habrá un momento tras el que no habrá un después, como escribe George Musser en Scientific American? Es posible. Según este artículo, “si el universo deja de expandirse y vuelve a contraerse, seguiría un proceso similar al de un big bang al revés -el big crunch-, lo que llevaría a que el tiempo se detuviera”.

Esto llevaría a una pérdida de la direccionalidad y del sentido de la duración, con “fluctuaciones al azar de densidad y energía, causando que los relojes, si queda alguno, vayan adelante y atrás sin ningún orden”.

La dimensión temporal podría convertirse en otra dimensión espacial y los “procesos se convertirán en tan complejos que no se podrá decir que ocurran en lugares y tiempos específicos”. Es decir, “el espacio y el tiempo no darán estructura al mundo”. Todo esto podría pasar dentro de sólo 5.000 millones de años, según un pesimista estudio del físico Rafael Bousso, de la Universidad de Berkeley.

En este contexto, sobrevivir será complicado, pero al menos ya no hará falta madrugar.

Jaime Rubio Hancock http://verne.elpais.com/verne/2015/06/22/articulo/1434982834_670316.html?id_externo_rsoc=FB_CM